我们乘坐穿越大兴安岭的火车,抵达伊图里河,然后转乘汽车,来到根河。此行的目的地是位于根河市西郊的“中国最后的狩猎部落”——敖鲁古雅。

天空深蓝,白云垂悬,寂静无风的五月,像敖鲁古雅乡里的沉默。

摄影:地球旅客@孤城

2003年8月15日,原本居住在满归一带的敖鲁古雅鄂温克人,再一次通过生态移民搬迁到了这里,而这已经是他们第三次被搬迁了。

联排的木刻楞房屋、来自芬兰的建筑艺术以及近十五年的生活,这里本应透露出一片生机与惬意,但许多房子只是空荡荡地矗立在太阳下,偶尔有人从屋檐下探出头来,又在依稀的草木后拔腿隐去。

摄影:地球旅客@孤城

摄影:地球旅客@孤城

敖鲁古雅鄂温克人虽然几度搬迁,他们的聚居点的名字始终都叫敖鲁古雅乡,简称“敖乡”。位于根河郊区的敖乡已被开发成景区,那些不肯搬进来的猎民所空置出来的房屋也被旅游公司承包下来开起了家庭旅馆。

景区里一位照看旅馆的大姐无意间说了一句让我们目瞪口呆的话:“有一家公司想要把鄂温克人也承包下来搞旅游”。

我们想要寻访一位老人和一位叫维加的猎民。

但或许是对外来到访者的警惕与戒备,或者是一种因为某些回忆而生出的短暂的“恨意”,当地人不仅避而不见,对我们的小心提问也是三缄其口。

第一次探访,我们无功而返。

这座敖鲁古雅乡宛如一只迷失的驯鹿,走在山谷里回头张望,而大兴安岭的落叶太厚,遮盖了回家的路。

事实上,我们并不是完全不能理解这里发生的一切。

摄影:地球旅客@孤城

在鄂温克的传说里,曾经鄂伦春、鄂温克与赫哲族拥有着相同的祖先。

很早之前他们大多生活在贝加尔湖东侧沿岸以及乌苏里江、石勒喀河周边的原始森林。

当族群逐渐迁徙,从黑龙江北岸迁至南岸后,不愿离开兴安岭的族群,成为了鄂伦春人。

从山林走向平原的族群,成为了鄂温克人,在呼伦贝尔鄂温克自治旗、陈巴尔虎旗生活以牧业为主。

而赫哲族则顺江而下,抵达了长白山北侧一带。

三百多年前,鄂温克族最遥远而神秘的一个支系,从贝加尔湖、北室韦等地迁至额尔古纳河流域,留在了根河最北的敖鲁古雅河畔。

和鄂伦春不同的是,他们与驯鹿有着密不可分的粘性关系,因此又被称为“使鹿鄂温克人”。

在解放前,敖鲁古雅鄂温克族基本仍处于原始公社末期氏族公社的阶段,长年生活在深山密林。

他们以“乌力楞”为单元,多个拥有父系血缘的小家庭组合在一起,游猎于兴安岭的原始森林中,住在简易的“撮罗子”里。

摄影:地球旅客@孤城

▲景区里复原的撮罗子。撮罗子意为用木杆搭起的尖顶屋,与蒙古包的浑圆截然不同,撮罗子高且近乎陡直。因为鄂温克人居住在有着中国冷极称号的大兴安岭最北端,在严酷的冬季里,山林里的积雪可厚达一米,高直的撮罗子可以避免被积雪压倒。撮罗子的顶端并不密封,在撮罗子里生火时,烟气可以顺利从顶部排出。摄影:地球旅客@孤城

遵循传统狩猎生活的鄂温克人,曾经几乎人人佩戴猎枪,他们也被称为鄂温克猎民。

他们是中国唯一自然牧养驯鹿的群体。

驯鹿,在鄂温克语里叫做“鄂伦”,性情温顺且耐寒,喜欢食用森林里的苔藓、石蕊等。

摄影:地球旅客@孤城

无论雌雄,驯鹿都会长出巨大的角。近距离观看,粗壮挺拔且带有分叉的鹿角仿佛长在驯鹿头上的大树。而驯鹿庞大的身躯和沉静的性情,又让它们充满神性,不由得让人对这森林里的精灵肃然起敬。

摄影:地球旅客@孤城

鄂温克人与驯鹿之间,有一种默契约定。

他们平时任由驯鹿在山中游逛觅食,驯鹿几乎处于野生状态。

但无论驯鹿走了多远,人们都会在需要的时候追寻着驯鹿的足迹,漫山遍野地找回鹿群。

找鹿的时候,每个人都会出动,带上列巴(一种面包)与猎枪,即使走上几天几夜不找回驯鹿绝不罢休。

猎枪的意义如此深刻。

在使鹿鄂温克的世界里,他们使用猎枪捕猎罕达犴、傻孢子、野鸡、野猪、灰鼠等作为食物以及制作衣物,也使用猎枪驱赶熊瞎子以保护驯鹿、保护自己。

鄂温克人找到鹿群以后会为它们驱虫、治病、喂盐、挤鹿奶、喂养小驯鹿等。

甚至秋季驯鹿发情,为了避免驯鹿间发生残酷斗争,人们会暗中把驯鹿分队,让大家都有对象,从而避免伤亡。

就这样,遵循着自然规律加以适当的人工干预,从而驯养出更强壮的驯鹿群体。

鄂温克族有着万物有灵的萨满信仰。

这份信仰远古而宁静,祖辈生活在山林里的鄂温克人,当他们还是兴安岭的主人的时候,他们也是这里最虔诚的守护者。

有鄂温克人的山岭,从来没有发生过火灾。

在鄂温克猎民的枪口下,大兴安岭的野生动物也从来没有一样绝迹。

无论出走多么遥远的驯鹿,在鄂温克人的召唤下,总能平安归来。

由于鄂温克人出生在大兴安岭,一生的生活便是打猎与放鹿,几度被生态移民后,鄂温克的猎人们,也终于失去了独属于游猎文化里最重要的东西——猎枪。

猎枪被收走后,无所事事的酗酒之风开始整个族群中蔓延,并有多人直接因酗酒而死亡。

这种情况并不是鄂温克人的特例:

在非洲南部地区生活着一个原始的狩猎采集民族——布须曼人。

他们主要在沙漠边缘的草原森林上生活,由于同现代文明长期隔绝,生活条件艰难。出于多方面的考虑,当地政府将布须曼人生态移民,安置在乡村与原始草原的过渡地带,并尝试教布须曼人种植玉米。

面对“更好的”生活方式,布须曼人却开始酗酒,许多人只能依靠酒精的麻痹度日。最终,一批布须曼人还是放弃了耕种,回到了原始沙漠之中。

当我们在几年前了解到敖鲁古雅鄂温克民族的生存现状以后,曾长久地思考过这样一个问题:

回首人类社会的发展历程,从洞穴到山林,从深山到草原,从草原到农田,每一步的尝试和启程,都是朝着现代文明迈进的脚步。

而文明的进化与更替,是否必然存在抗衡与牺牲?是否只要迎来另一个崭新的开始,就一定是鼓舞人心的正确?当我们与鄂温克猎民迎面相遇,我们才明白,是因为我们总是把告别想象得过于简单,才以为这个世界上没有真正魂牵梦萦的东西。

第二次探访是在酒店办理入住的时候,我们再一次试着打听有关驯鹿的消息。

这一次,我们谈起了一个名字:玛利亚·索。

玛利亚·索是使鹿鄂温克部落最年长的女酋长,如今已近百岁高龄,可能也会是中国最后的女酋长。

这个名字即使对根河市的很多人而言也是陌生的,但幸运的是,在交谈中一位大哥却想起他认识这位老人的儿子的朋友,在他的帮助下,我们再度回到了敖乡,并拜访了玛利亚·索的儿子何协的家。

玛丽亚·索出生在阿龙山的原始森林里,一生与驯鹿相伴,她带领敖鲁古雅鄂温克部落走过大半生的岁月,在现代文明的冲击里,依然坚守着最后的民族传承。

玛利亚·索老酋长并没有在家里,她已经在女儿的陪伴下去200多公里外的阿龙山上照顾她牵挂的驯鹿了。

我们在老相集里翻到了玛利亚·索老人的照片,那是一张内心从未有过动摇的容颜,哪怕是孤独的,但也只有森林是永远的温柔乡。

▲玛丽亚·索老人,经主人同意,翻拍于影集中的老照片。

她曾经这样说:

一想到鄂温克人没有猎枪,没有放驯鹿的地方,我就想哭,做梦都在哭!——选自顾桃《玛丽亚·索的自述》

其实同样的,离开山林、放下猎枪的鄂温克人意识到,他们内在的、独有的狩猎文化,崩塌了。

每一位族人都感受到了这种变化。这种正在吞噬他们的民族核心精神的改变,让每个人都充满焦灼与不安。

从03年开始,这里的人们放纵饮酒就已经有了自暴自弃的迹象,在零下四五十度的低温里,喝醉的人会倒地睡在“新家”的广场上。哪怕他清楚知道自己这一觉下去就有冻死的可能,但索性不在乎……

其实这并不是一个仄仄乏力的民族,相反,这里的每个人几乎都自带艺术家的天赋。

何协老师会吹口琴。

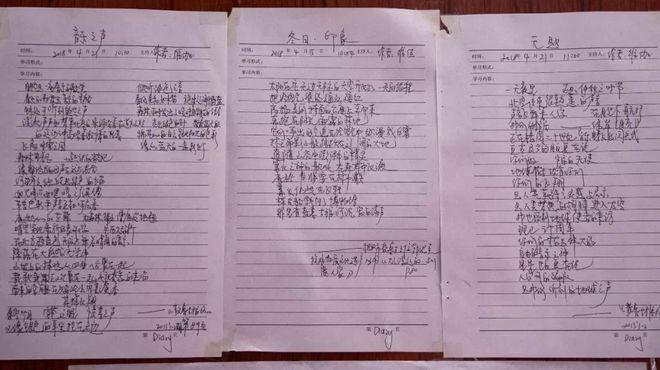

之前提到的维加,是一个颇有名气的诗人。

▲在维加书房的墙壁上还粘贴着很多新写的诗。其中有这样一句:篝火仍然在飞转,桦皮船飘向了博物馆,那里有敖鲁古雅河沉寂的涛声。

在猎民点还有许多由兽皮、树干、鹿角制作的衣物、雕刻、生活用品等等,取自天然,精于手工……

但在现今无可奈何的气氛里,游猎文化里那种粗犷的天性又给他们带去满身伤痕,何协老师身上就有因酗酒引发的多处新旧不一的刀伤。

我们试着打听的诗人维加,也曾在酒后尝试剖腹自杀,他的身体状况也因此一落千丈……

虽然敖乡有属于维加的家,但是他们一家都没有住在这里,维加的姐姐柳霞依旧在猎民点生活,依旧终日借酒消愁……

03年前后的官方数据表明使鹿鄂温克部落共有243人,而我们目前察觉到的人数,可能还要少很多。

另一方面,正在消失的不只是鄂温克民族的传承,还有与之紧密相连的驯鹿的命运。

驯鹿是无法适应圈养的。

若这些在茫茫兴安岭游走的鹿群失去了鄂温克人的保护,它们将很难获取必需的食盐、生病的驯鹿也不可能再得到药草的医治,这些对人类没有戒心的生灵也很难躲过盗猎者的子弹和陷阱,等待它们的也只能是迷惘又疑惑地消亡。

无法迈步也无法回头的处境,这或许是任凭世间珍宝都难以抚平和弥补的失落。

在纪录片《犴达罕》的末尾,是维加站在镜头前的独白:

如果有更文明世界的警察向我开枪那就开枪吧

席慕蓉写过这样一首诗:

从这天起,草木怎么都会循序生长而侯鸟都能飞回故乡一定有些什么是我所无能无力的。

也许文化的转变,还需要一代人的隐忍与努力,而我们只能满怀祝福,期望使鹿鄂温克部族能早日找到信仰的平衡支点,走出改变带来的不安与阴霾。因为这个部族里许多灿烂文化,还需要他们用生生不息的活力去传承和演绎。

END

地球旅客原创作品,如需转载请联系我们

未经授权禁止转载、摘录

-

<< 上一篇 下一篇 >>

深入大兴安岭,探访中国最后的渔猎部落,和没有猎枪的猎人们

看: 229次 时间:2022-11-15 分类 : 旅游百科

- 相关文章

- 2022-11-27国庆适合去哪里玩旅游攻略(国庆最适合去哪里旅游)

- 2022-11-27什么时候是旅游旺季(哪个季节是旅游旺季)

- 2022-11-27暑假出游什么时候人少旅游(暑假什么时候出去玩人少)

- 2022-11-27拉萨旅游什么时候人少(拉萨旅游什么时候人少些)

- 2022-11-27泰国旅游什么时候是淡季,泰国旅游旺季是几月

- 2022-11-27什么时候去日本旅游最便宜(去日本旅游机票什么时候最便宜)

- 2022-11-27去旅游什么时候人少,去旅游什么时候人少些

- 2022-11-27泰国什么时候旅游人少 今年去泰国旅游的人多吗

- 2022-11-27什么时候去大理旅游最好(什么时候去大理旅游最好季节)

- 2022-11-27三亚什么时候是旅游淡季 三亚什么时候是旅游淡季呢

-

搜索

-

-

推荐资源

-

深入大兴安岭,探访中国最后的渔猎部落,和没有猎枪的猎人们

2006-2021 www.whpyq.com 威海信息港